作者:尤荣开

“咏絮才华,大家风范”,同事与学生对刘蕙老师的这句评价,精准勾勒出她的才情与气度。刘蕙,字佩薰,1906年(清光绪丙午年)6月18日降生,1950年6月17日因病辞世,年仅44岁。她是浙南教育家刘绍宽的小女儿,精通诗词古文,才华横溢。怎奈命运多舛,婚姻不幸与病魔缠身交织,让她在幽怨中走完短暂一生,却留下诸多清丽诗文——文字委婉清新,情感真挚动人,成为她生命轨迹的珍贵印记。

一、生于书香门第:浸润墨香的成长之路

1906年6月18日,刘蕙出生在龙港市白沙乡刘店村。这座千年文化古村人才辈出,而她的父亲刘绍宽,更是近代浙南地区的教育巨擘与学界泰斗:身为经学大师、地方志专家,他一手创办了平阳中学、温州中学、白沙小学等早期学校,苏步青、夏鼐、郑振铎、高觉敷等后世知名学者,均出自他的门下。刘绍宽潜心编纂的民国《平阳县志》,被誉为“近代地方志中佳本”;其遗著《厚庄文钞》《诗钞》《厚庄诗文续集》及《厚庄日记》等,至今仍是研究浙南文化的重要文献。

作为刘绍宽最小的女儿,刘蕙上有五位姐姐与一位哥哥,全家皆是知书达理的文化人。在浓厚的家庭书香氛围中,她自幼机灵聪颖、文静乖巧,早早养成了爱读书的习惯,深得父母疼爱,被视作掌上明珠。两三岁时,听到父亲与兄姐吟诗,她便跟着哼唱;见兄姐写字,也会模仿着用手比划,对文字的亲近感与生俱来。

三四岁时,刘蕙已能背诵《百家姓》《千字文》片段;稍大些,父亲教她写毛笔字,她竟显露出过人灵气——一笔一划皆工整端正。父亲为鼓励她,将她的字贴在书柜门上,这让刘蕙的写字兴趣愈发浓厚,练字时常常忘记吃饭。成年后,她因一手好字闻名邻里,每逢过年,亲友们络绎不绝地来请她代写楹联,她始终有求必应,尽显温婉品性。

待刘蕙识字后,父亲便为她讲解《朱子家训》《三字经》。虽是家中最小的孩子,她却毫无娇气,每晚必温习父亲教的功课。为保持清醒的头脑,她特意在身旁放一盆冷水,常以冷水洗脸提神,不将当日功课记熟背诵,绝不睡觉。

1919年,14岁的刘蕙随父移居平阳县昆阳镇西门直街66号。父亲既教她学习古诗古文,又送她到龙湖女子高等小学就读,让她能全面系统地掌握现代科学知识。凭借父亲的严格教导与自身的刻苦用功,加之已有一定的古文基础,刘蕙的学习进步神速,作文成绩始终名列前茅,深受校长蔡墨笑先生的赞扬。

1920年,15岁的刘蕙遭遇人生重创——母亲去世。尚未成年的她,强忍着丧母的悲痛,主动肩负起照顾年迈父亲饮食起居的责任。父亲既为女儿的孝心感动,更欣喜于她的文采,对她愈发钟爱,悉心栽培,希望她能在文学道路上有所成就。

二、困于婚姻藩篱:一场“冲喜”埋下的一生苦果

尽管刘蕙在读书作文上早早显露出天赋,婚姻与疾病却成了她一生不幸的根源。父亲的老朋友姜会明,曾东渡日本学习法政,1918年当选浙江省议会副议员,后隐居家中。他看着刘蕙长大,十分赏识她的聪慧,便托媒人上门提亲,想让刘蕙做自己儿子姜存松的未婚妻。姜家亦是名门望族,与刘家可谓门当户对。彼时无人知晓,这门看似匹配的婚约,竟为刘蕙埋下了一生婚姻的苦果。

1923年,姜会明身患重病,盼着能早日抱孙,便提出让刘蕙过门“冲喜”。刘绍宽陷入两难:既不忍拒绝挚友的再三请求,又舍不得女儿早早离开家、草草结婚。最终,他无奈同意女儿出嫁,其《嫁女诗四首》中,满是作为父亲的矛盾与不舍。

“女大终须嫁,凄然只老身。频年伤寂寞,赖汝侍晨昏。持被问寒暖,撋衣换故新。膝前诸子妇,污渫未能亲。”诗句里,是父亲对女儿的依赖与不舍——多年来孤独寂寞,全靠女儿照料起居,如今女儿要嫁,身边再无贴心人;可“女大终须嫁”的世俗常理,又让他无法将女儿永远留在身边。

另一首诗则写道:“君舅忽婴疾,媒言促嫁频。婿归津浦路,汝别风雪晨。荆布聊粗办,奁资未具陈。结褵匆遽日,况值隐之贫。”嫁妆尚未置办妥当,在风雪交加的清晨,17岁的刘蕙便被迫嫁入姜家,仓促的婚礼里,满是命运的无奈。

刘蕙的夫君姜存松,比她小两岁,成婚时才15岁,尚在天津南开中学读书。彼时的他情窦未开,还是个懵懂少年,对这桩“父母之命、媒妁之言”的婚姻,只迫于家庭压力才无奈回家结婚。婚后没几日,姜存松便离家返校继续学业,这一去便是数年,期间杳无音信。

17岁的刘蕙,本就对比自己小两岁的懵懂夫君无好感,更不愿为“冲喜”嫁入姜家。她曾在姜家送聘礼的盒子里,悄悄放进一张不愿去姜家的条子,试图反抗——可在那个封建礼教森严的年代,这样微弱的反抗,终究毫无作用。

嫁入姜家后,刘蕙过着孤枕独眠的日子,从未体会过夫妻间的鱼水之欢,还得承担起侍候公婆、照顾两位未出嫁小姑的重任。小小年纪,便被繁重的家务压得喘不过气,昔日的才女灵气,渐渐被生活的琐碎消磨。

1930年,结婚七年的姜存松终于回家——只因母亲病危需探亲。也是在这一年,女儿姜伟出生,可这个孩子的到来,并未给刘蕙的婚姻带来转机。同年,因常年劳累过度,刘蕙患上了慢性骨髓炎,还感染了肺结核。从此,这两种疾病便如影随形,时轻时重,伴随她走完余生。

三、妻妾情同姐妹:乱世中的一抹温情

姜存松从上海大厦大学毕业后,先后担任《东南日报》编辑、浙江省教育厅及省府机要秘书、开化县政府秘书等职,长期在外地工作。他本就家庭观念淡薄,与刘蕙的夫妻感情愈发疏远;加之刘蕙患病,姜存松最终提出了离婚。

姜会明却坚决反对:在他眼中,刘蕙不仅学养超群,且品行端婉、孝顺恭谨,实在挑不出任何过错,怎能贸然离婚?彼时的社会风气中,离婚仍是为人不齿之事,而纳妾在一些大户人家中尚属常见。于是,姜家最终同意姜存松纳妾,而非离婚。

面对这样的安排,刘蕙展现出难得的宽宏大度——她不仅真心遵从,还主动秉承丈夫的意愿,帮忙物色纳妾的人选,并请姜存松回家相亲。姜存松与陈采藻在仙坛寺相见后,双方均有好感,陈采藻便嫁入姜家,改名陈蘩。

此后,刘蕙将陈蘩视作亲妹妹,陈蘩则称刘蕙为“六姊”(刘蕙在娘家排行第六),两人互相关怀,和睦相处,在复杂的家庭关系中,酿出了一抹难得的温情。为提高陈蘩的文化素养,刘蕙带她到“扶秀女塾”就读,还亲自为她辅导算术等课程,为陈蘩日后升入中学打下了坚实基础。

1939年,平阳县立中学在徐用县长的倡议下成立,陈蘩入校就读。首任校长张真园推荐刘蕙担任女生指导。学期中途,学校迁至坡南半山庵,以斋堂为教室、经楼为宿舍。刘蕙因患病行动不便,住单人宿舍。为让陈蘩免去往返的奔波,方便她晨昏诵读与接受辅导,刘蕙让陈蘩与自己同住一室。她细心辅导陈蘩的功课,精心批改作业,循循善诱,助力陈蘩学业猛进,顺利从平阳中学毕业。

陈蘩在家中是独生女,自幼受父母宠爱,有时难免任性娇气。婚后,姜存松仍在外地工作,很少寄工资回家,家庭经济时常拮据。每当陈蘩因此发脾气、怨天尤人时,刘蕙总是多方忍让,耐心地晓之以理、循循开导,用包容化解家庭矛盾。

抗日战争爆发后,姜存松不得不回到家乡。此时的陈蘩已具备初中文化,落落大方、明眸皓齿,深得姜存松喜爱;而曾经的才女刘蕙,却被疾病折磨得面黄肌瘦、行动不便,夫妻间的感情愈发疏离,她的内心苦楚,可想而知。

四、执教扶秀女塾:杏坛之上,文采传香

北洋女子师范开创了近代女学的风气,此后温州各地女学逐渐兴起。上世纪二十年代初,蔡墨笑辞去温州女师教席,回到平阳城关,在地方人士的鼓励与敦促下,于翊庐家中创办了扶秀女塾。这是当时浙南地区唯一的女子私塾,亦是温州近代早期民办职业教育机构之一。

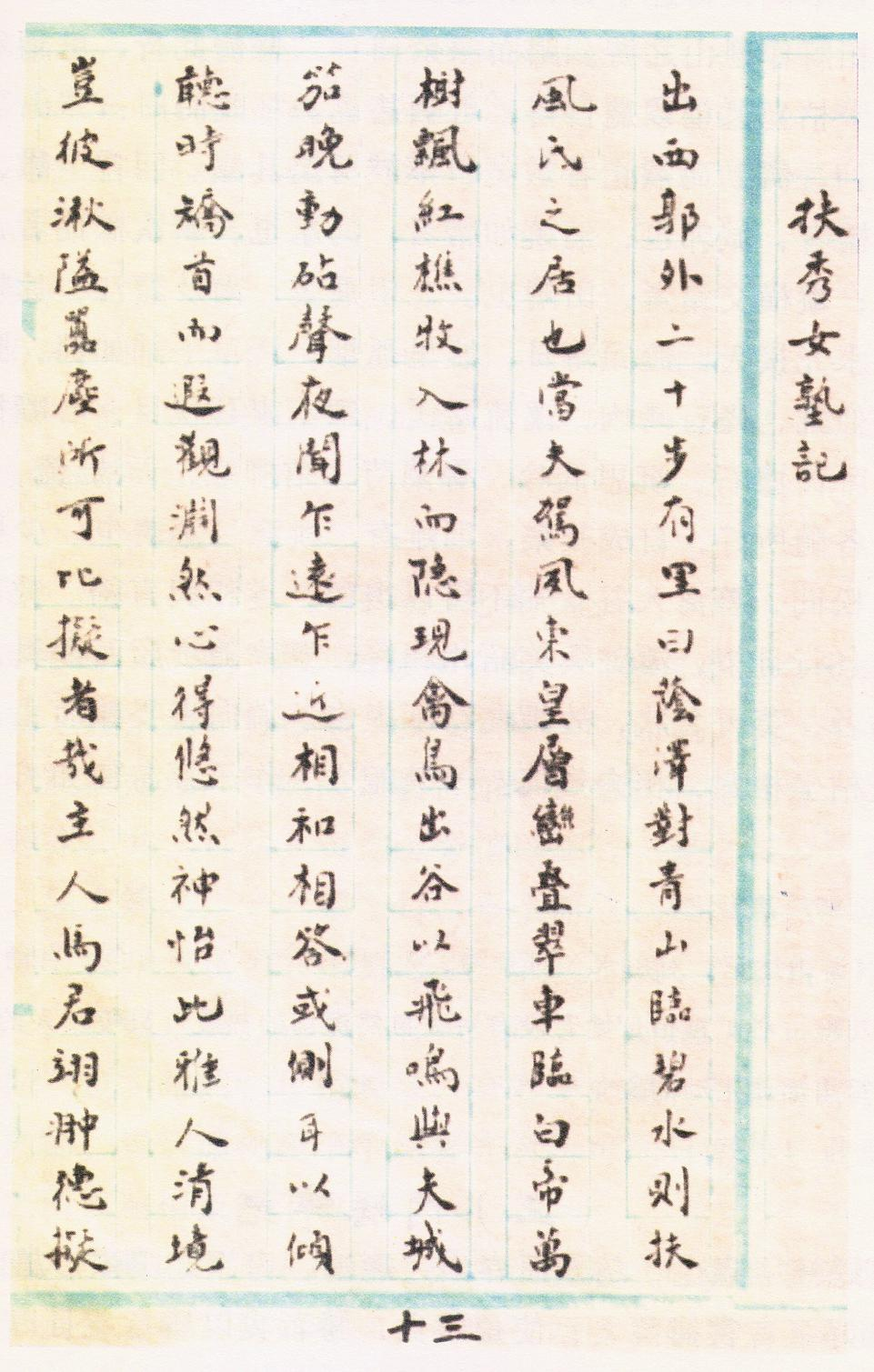

扶秀女塾紧邻美丽的九凰山,环境幽静雅致。女塾开设刺绣、古文、尺牍等课程,让学生在学习文化知识的同时,掌握刺绣技艺。因仰慕刘蕙深厚的国学功底——她在当地早已享有“才女”之誉,女塾特意聘请她担任古文教师。执教期间,刘蕙写下《扶秀女塾记》,字里行间尽显文采:

“出西郭外二十步,有里曰荫泽。对青山,临碧水,则扶风民之居也。

当夫驾凤东皇,层峦叠翠;东临白帝,万树飘红。樵牧入林而隐现,禽鸟出谷以飞鸣。与夫城笳晚动,砧声夜闻。乍远乍近,相和相答。或侧耳以倾听,时矫首而遐观,渊然心得,悠然神怡。此雅人清境,岂彼湫隘嚣尘所可比拟者哉?

主人马君翊翀,德拟冬日,品高霁月。其俪蔡墨笑先生,以宣文经业,大家史才;画研笔意,绣擅针神;识绛帐,陈青毡,祈祈诸媛,来坐春风;济济一堂,同沾化雨。三冬不怠,寸阴是惜;一篑勤加,九仞无歇。行看小山之作,美比咏絮之篇;紫石之文,妙师簪花之格;五色绚烂,不愧赵氏夫人;六法具备,直追唐代道子。梁案冀馌,欣看来日;九熊封鲊,待证他年。至若驱驰国事,效木兰披甲从军;著述鸿文,继班昭秉笔作史,亦未可逆料也。

虽然笃学之士,附骥尾而益彰。不有师资,焉得升堂而入室哉!是以英才秀出,必籍扶掖之功,是塾之所为顾名而思义者也。”

这篇《扶秀女塾记》采用六朝骈文体裁,句式骈四俪六,语言绮丽韵雅,字字玑珠、行行锦绣,读来朗朗上口,令人百读不厌。当年受刘蕙教诲的学生,无不对她既敬重又喜爱。学生高韵琴回忆:“听了刘老师的教课,深知她学有渊源,博识多才,同学们无不兴趣盎然。”温州市离休老干部黄韵华女士生前忆及刘蕙,仍能将当年亲撰亲教的《扶秀女塾记》脱口而出、背诵如流。平阳县人民医院退休老护士长陈皎菊女士,也难忘刘蕙的谆谆教诲:“如坐春风,如暖冬日,杏坛流芳,饶人梦寐。”如今,当年塾中的女弟子虽已悉数作古,但刘蕙的教学风采,仍在这些回忆中熠熠生辉。

五、供职平阳中学:爱岗敬业,亦学亦进

1939年春,平阳中学刚创办时,刘蕙便加入该校,先后担任教务员、图书管理员及女生指导。彼时平中的办学条件简陋,全体教职员工仅有一间约二十多平方米的办公室。即便如此,刘蕙始终爱岗敬业、恪尽职守,对待工作一丝不苟,从不敷衍。

担任女生指导期间,刘蕙与女学生们打成一片——虽为师生,却情同姐妹。女学生们在学习或生活中遇到问题,总会第一时间找刘蕙请教,而她总能耐心倾听、悉心指导,用温暖化解学生的困惑。在学生们的印象中,刘蕙性格豪爽,颇有男儿气息,说话直爽明快,常以妙语逗得众人开怀,让原本沉闷的氛围瞬间变得活跃。

后来担任图书管理员,对刘蕙而言既是工作,也是难得的学习机会。她自幼便爱书、护书,常帮父亲整理、翻晒书籍;到了图书室,她更是全身心投入:将图书分门别类、编写书号、制作借书卡,遇到破损的书籍,便仔细补贴整齐,让每一本书都保持完好。

刘蕙的古诗古文功底扎实,白话文却未曾接受过正规学习。借管理图书的便利,她开始自学现代语法修辞,还广泛阅读鲁迅、老舍、茅盾、巴金等白话文作家的著作。大量的现代作品阅读,不仅填补了她在白话文领域的知识空白,更让她的思想紧跟时代潮流,不再局限于传统文学的框架。

六、骨结核病魔缠身:在苦难中坚守希望

1941年冬,父亲刘绍宽年老多病,为更好地照顾父亲,刘蕙辞去了平阳中学的职务。当时,刘绍宽已因白内障失明右眼,仅剩左眼有微光,饮食起居全靠刘蕙照料。

1942年4月2日,更大的不幸降临——兄长刘云五因患肺结核多年,虽是医师,可当时肺结核尚无特效药物,最终因肺结核引发呼吸衰竭逝世,年仅49岁。父亲刘绍宽经此打击,再也支撑不住,与儿子离世仅相差32天,也因肺结核撒手人寰。

接连失去两位至亲,刘蕙陷入极度的悲伤中。送走父亲与兄长后,她的慢性骨髓炎已愈发严重,可她并未因此沉沦,对生活仍充满希望。1949年6月21日,唯一的独生女儿姜伟决定去温州参加中国人民解放军,刘蕙全力支持,还鼓励女儿:“现在大时代巨轮已转到跟前,我虽偌大年纪又病着,但是我‘不耻最后’,我要截肢作最后解决,然后到农村去。”话语中,满是她对女儿的期许,以及对未来生活的微弱憧憬。

彼时,刘蕙的慢性骨髓炎已到严重阶段,创口时常流脓,高烧反复发作。据平阳县人民医院护士陈皎菊回忆,刘蕙的骨髓炎已累及脚踝部,每次换药时,创口都常会掉出坏死的骨头,其痛苦可想而知。

刘蕙最后一次住院时,女儿姜伟在她病危之际,经部队领导批准获得三天假期。当姜伟赶到医院,眼前的景象让她难以置信:“怎么也未想到,见到的却是一位没有头发,面黄肌瘦的‘男’病人!”疾病的折磨,早已让刘蕙没了往日的神采。

1950年6月17日,刘蕙的病再也无法医治,在凄风苦雨中走完了短暂的44年人生。或许,对她而言,天堂没有疾病的折磨,没有婚姻的羁绊,终于能脱离人世间的苦海,获得真正的安宁。

七、诗文脍炙人口:笔墨间的才情与风骨

作为博学多才的才女,刘蕙的诗文是她留给世间最珍贵的遗产。女儿姜伟与女婿李云卿根据她的生前手稿,整理出版了《春晖赞》一书。书中收录了刘蕙的8篇文章、6首诗、9副对联与8封信。8篇文章中,小说与议论文各1篇,其余均为记述文。每一篇作品,皆清思悠远、文藻艳艳,既有飘逸的风骨,又不失委婉的抒情,读来朗朗上口,令人回味无穷。

她的《中秋望月》一诗,感时抚事、借景抒怀:“中秋家宴罢,看月独凭栏。白云如绣幙,彩晕托银盘。秋从今夜老,露比往时寒。为念三边士,何时解战鞍。”诗句中,既有对中秋月色的细腻描绘,又饱含对边关将士的牵挂,借诗喻志,尽显不羁之才,也难怪她能在乡里享有盛名——其诗典雅俊秀,寓意深远,读罢令人动容。

《春晖赞》一书封面

刘蕙对生活、对大自然有着无限的热爱。尽管受足疾困扰,无法像常人那般纵情山水、寻幽问胜,但她始终对美好生活充满憧憬,对壮丽山河满怀钟爱。她常极目远眺、俯仰观察,将对生活与大千世界的深厚情感,倾注于笔墨之中。其《游山述记》便生动展现了这份热爱:

“余性喜山水,顾病足,不良于行。幸所居对青山,时可倚窗遥望,芊蔚蒙茏,染紫绽红,粉装玉琢。四时之景不同,得之于心,亦遂以自足焉!暮春之初,同窗诸友,相将作凰山之游。归而语余曰:‘吾侪此行,可谓不虚矣。子枯坐远望以为自得,可哂甚也。’既而曰:‘……北望飞云,南及鳌江,片帆隐杳,水光接天,渡头落日,墟里孤烟,浅草平铺如茵,野花灿烂似锦,怪石嶙峋,溪流潺湲,靡不谋耳悦目,心旷神怡……。’”

文中对山水、景物、人物的描绘,有声有色、有动有静,笔触细腻灵动、妙笔生花,字里行间满是情趣,读来仿佛让人身临其境,与刘蕙一同感受那份对山水的向往。

1933年,24岁的刘蕙创作了小说《孟丽君》。故事开篇写道:“元成宗后刘氏父捷,云南人也。封元城侯,权倾朝廷,势炎熏天。子奎璧,美丰姿而阴险。同郡孟士元,官内阁。有女丽君,年十六,容华绝代,工诗善画。幼许潮广皇甫敬子少华为室。华娴弓马而温雅,年亦十六。璧素耳丽君美慧,顾已受聘,莫如之何……”

孟丽君的故事发生在元朝1295~1307年成宗年间,孟丽君这一奇女子的形象,以及她与皇甫少华的爱情故事,在民间广为流传、脍炙人口。刘蕙的《孟丽君》属言情小说,仅用两千余字,便完整呈现了这个委婉曲折的故事。文章语言精练、简洁明快,人物褒贬泾渭分明。她以热情的笔触,讴歌了孟丽君与皇甫少华这对情侣——他们勇敢反抗封建恶势力,历经磨难却忠贞不渝,最终终成眷属,字里行间满是对美好爱情与反抗精神的赞颂。

在民国时期的苍南女性中,刘蕙的古典文学造诣与才气文采,鲜有匹敌者。只可惜,上天未能给她更多时间,仅让她度过四十余载便撒手人寰。这样一位才女的早逝,实在令人扼腕痛惜;而她留下的诗文,终将永远闪耀着才情的光芒,被后人铭记。