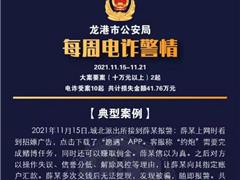

如今龙港的发展之快、变化之大确令人难以置信。就从路来讲,不但四通八达,且亮丽壮观,给人的出行带来极大的方便,人的幸福指数大大提高。

老城与新城街道纵横交错,大多路面宽敞,而且越来越美;龙金大道长贯南北,几十分钟的车程就可到达江南主要地方;世纪大道气势雄伟,很上档次,已与大城市无差别;东海大道与苍南县城连成一线,多座跨江大桥将鳌江两岸串于一体。还有G228交通大廊道畅通全国,高速公路穿越大片江南。就连农村也全有宽亮的水泥路,公交车已遍达乡村角落………这些大多发生在近五六年内。真是沧桑巨变,天翻地覆。

现在每当开车经过龙港市,看到这么好的道路时,我就会想起当年江南(鳌江之南)农村行路难的历史。在还没有公路、还没有龙港的年月里,江南人要外出,除了坐船就是步行。那时走路就是大多人出行最常见的生活方式。多少年、多少代、多少人为了生计,总是无数次奔走在这些田间小路上。

行路难,是长期以来大多江南人的普遍生活经历,也是困扰经济发展的主要因素,许多年长者都有过艰难跋涉的记忆。那是无数前辈无奈的辛酸岁月;那是历代先人苦经的人生旅途。

坎坷的田间路

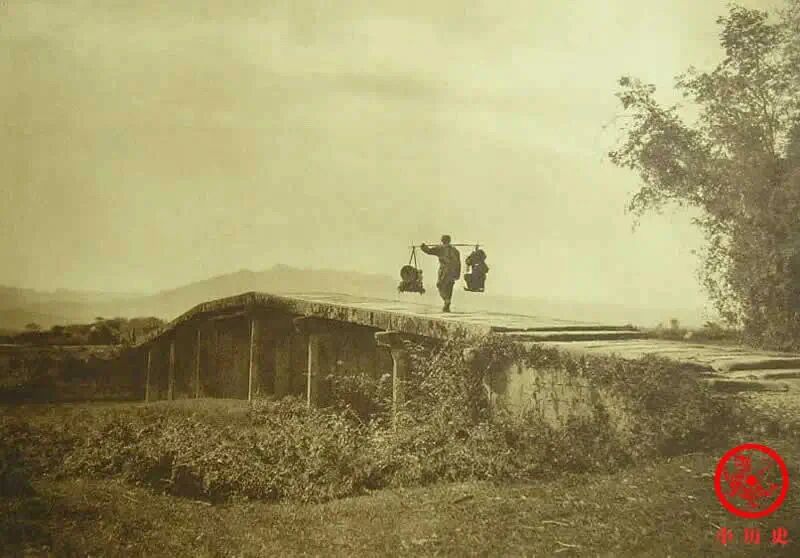

半世纪前的江南农村道路全是比较难走的田间小路,因为经济落后与“沿海前线”的政策限制,道路建设长期得不到支持,一直难以发展,江南农村之路基本是上百年前先人留下的田间小石路,在相当长的时期内,很少见到有稍好一些的水泥路或其他像样的路,甚至新中国建立后的三十多年了还未通公路。那些小石路大多很不平坦,既弯又窄,若对面前来遇有挑担的、赶牛的人时,这边的人就要退到边缘的田埂上,否则就无法通过。因为没有稍宽与平整的路,所以那时看到的陆上运输也都是靠人力肩挑在小路上。

我在江南老家一带曾走过不少田间小路,从南到北,从东到西,到宜山、钱库、金乡;到林家院、白沙、钱仓;到鳌江、平阳县城等。如要赶吃中饭,就得要在清晨三四点钟出发。六十年代,有一次我跟堂哥们一起可能是去黄车堡或林家院走亲,也可能是去钱仓或别的什么地方,那天清晨天黑时就出发,外面一片寂静,天上一弯冷月,地上一片蛙声,过村跨桥,一路冷冷清清,走到一暗黑的村庄时突然屋内扑来一只狂叫的大黑狗,把我吓得拼命跑。那次我深感清晨赶路的可怕!

我走最多的还是从老家希贤跟长辈到宜山做买卖,一般来回就要一天时间,有时中餐还舍不得吃,到了下午二三点钟才回家吃饭,一到家时人确很累。后来还经常走向鳌江之路,这段路大多是很不好走的弯弯小路,有时还要经过杂坟边,有的河边之路很不平,有的路石摇摆并且向河边倾斜,还有一些是多年失修变成了泥泞小路,人稍不小心就会失足颠倒。有时有的路段行人稀少,我曾多次走到黄昏时刻,河边的一阵阴风吹来,人就会觉得特别冷寂。尤其是不少“垟深”之境,没有避雨之处,有时遇到雷雨时人就更加紧张,会给人心理上增添一种隐隐的恐惧感。在我后来很长的时间内,还经常梦到那些小路中的事。

走这些田间小路正如走人生之路一样,难免会遇到这样那样的坎坷与不测。有时人不想走,但也总得要走。我小时侯常常是在无奈之下勉强走完这些“不得已而为之”之路的。这也是大多江南人长期以来难以走出生活之路的形象写照;多少江南人长年累月外出谋生很多时间就是要花在艰难的路途之中。

艰险的涉水行

从希贤老家墙围邸到张家堡张西现在很近,可在半世纪前却感觉较远。小时我每天要走一段经过多处河边的小路后才到达设在张西杨家宗祠的小学校,中间有时还得走一些泥路,一到雨天就更难走了。特别是放学后有时还要扫地等原因,到了天暗了才回家,有时还有雨,路上基本没人,这时自己就会感到特别孤单。在那段泥泞路上曾给我留下不少可怕的记忆,童年时曾多次在这些地段滑倒弄得浑身是泥的经历。

遇有台风季节,到处满水,河流很急,孩子们还是自己踱步在一片激流浑水之中。那时大多孩子还不到十来岁,但人人都是自己步行,家长也不会担心,因为大家如此。一边柱着竹棍,一边卷起裤脚,探过河边,踱过河田,小心翼翼来到学校。现在想来那段路是比较危险的。

其实那时的人生之路也一样,总会遇有艰难险阻,总会遇有这样那样的崎岖曲折,我早时曾读过“道路是曲折的,前途是光明的”一句。但在相当长的时期内总难以见到有“光明的好路”可走。我还经常会在作文的标题下喜欢画上一些梦想的插图,如“社会主义新农村”的美景模样,画些家乡农村通公路、通拖拉机、通汽车与火车的美好愿景。然而,那时实际上仅仅是一种远梦而已。

最好的白沙街

江南地区除了三个城镇街路外,白沙半爿街之路在当年的江南农村算是比较好的路了,因为白沙路比起其他农村田间小路既直又宽,同时处于一边是河一边是屋,大多是长条石路铺成,路面还算比较平整,有的有二三米宽。即使碰到对面挑担的人,也不用退路让行了。并且有不少地方还有“凉篷下”可以遮阳与躲雨,有的地段河边还有“美人靠”可供路人休息。所以那时的农村人到了白沙路就好比到了城镇一般。

在白沙路上,从南到北我基本有走过。那时的白沙路上行人不少,南来北往,有做生意的,有走亲戚的,几乎天天可见。所以比起“垟底”的小路来那是好多了,人也舒适多了。再加上边上就是河流,河上常有船只往来,到了一些桥头边还可看到不少买卖商品,有小市场的模式,给人的感觉热闹了不少。金乡、钱库一带的人要到鳌江、平阳、温州等地大多要从白沙路经过。在1980年的“林家院走私”时期,白沙路上人流最多。那时我走白沙路比起其他乡间小路来还是比较喜欢的。

不便的江上渡

当年我曾多次从老家农村走向鳌江与平阳,总是先走约一小时多的田间小路,来到方岩下或江口渡口,用三分钱买一根竹签后等待渡轮,渡船到埠头后上了船约二十分钟左右过了江,人上岸后把竹签丢在关卡门外的竹筐内,这样就算“过渡”成功,从乡下来到城镇了。但若遇到台风季节,停了轮渡,人就过不了江,人无法到达目的地,就只得返回了。逢年过节有时人多船少,人就要等很久,我曾有过多次等渡的经历,有时等到船到时人流相当拥挤,争先恐后,如脚踩不定就会掉入江中。

人们常说的“隔江过水难”大致说的就是这种境况。走路本就是对人的一种考验,在我童年时,有一次我跟大哥到了鳌江过渡,当渡船到了岸边码头时,我不知世间的深浅险恶,纵身一跳,结果人掉到那浑浊的江水里了。那时的码头是长长的斜坡石头做的,上面全是被江水涨落漫过的泥与水,石面很滑。于是只好爬起来“拖泥带水” 蹒跚来到内河轮船。那次教训后我才慢慢懂得“船到埠头才一半”古训的道理。

期间,我还曾多次走过从江南到平阳的小路与公路,一般要走一天时间,那时的公路全是沙与碎石路,人会溅满泥尘。走小路时还要经过峰山偏僻的山边路,人看到远处的平塔了心中就才有“快到了”的希望。如果从金乡、钱库出发就更远了。后来有了金乡至平阳的公路,但要绕过灵溪、藻溪一大圈,我下乡时也曾步行过一段。

改革开放后,江南农村才渐渐有了一些水泥路。再后来乡间道路慢慢变宽了,多了,好了,于是就有了三轮车,摩托车。再后来有了公路,就有了汽车。特别是有了龙港市后,更有了一路变迁、一日千里的发展速度。

历史已翻过了难忘的篇章,迎来了崭新的一页。今人有如此方便出行之福,确来之不易。我们决不能忘却曾经走过的那段历尽悲怆、满含艰辛的不平坦之路。

(图片来自网络)