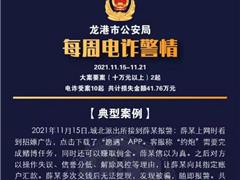

舥艚七一村 倪维行/摄

□倪维行

霓虹灯下,我穿梭在密密麻麻的人群中,去追赶外婆的脚步。外婆手里提着一只装满鸡蛋的竹篮,踩着碎步急匆匆地行走。外婆在我前方大约五六米远,可我始终追不上她的脚步。到了一座桥下,人群消散,外婆拐了一个弯,便不见踪影了,出现在我面前的是一条望不到尽头的河流。我慌乱中急切地呼喊:外婆!外婆!

醒了,是一场梦。

泪眼朦胧中,我又梦见了外婆。

外婆家在舥艚七一村,记忆中那是一幢解放初期留下的大宅院,共七八间,里面住着五六户人家。家门前是一个大院子,院子前面是一条百米宽的东魁河。

东魁河是我童年时代见过的最宽的河流,当时我不知称它是江还是河,甚至觉得它更像一个湖。每年的端午节,东魁河上便有龙舟竞渡,江南垟几十艘龙舟汇聚于此,两岸人山人海,彩旗招展,热闹非凡。端午节去舥艚看龙舟,几乎成为江南垟人的口头禅。

我没有考证过东魁河的水文历史,也不清楚它的源头在哪儿,我只听说它是由江南垟几十条大小河流汇集而成。更确切地说,我只知道它是我外婆家门前的一条河,是我童年生活的一个地标。

有了东魁河,才有了外婆的家。有了外婆的家,才让我与东魁河有着延绵的亲缘血脉关系。

站在东魁河这岸看不清对岸的人,只能看见对岸稀稀疏疏的几处房子,其余的是一大片的荒野。河面基本是平静的,偶尔有几艘船只来往,发出“通通通”的声响。船只过后,水浪便一层一层地荡漾开来,拍击着河岸。

到了夏天,河面就开始热闹起来了。不管是中午还是黄昏,都有人在河边游泳、打水仗。有一次,舅舅和几个人一起要朝河对岸游去。外婆知道后,从屋内跑出来,在岸边朝他们使劲叫唤:别游过去了,别游过去了,快回来呦。舅舅和那几个人没到河中央就掉头了,他们并不是听到外婆的叫唤才游回来的,而是根本就不敢游到对岸。对岸荒草丛生,人烟稀少。据老人们说,那里阴气很重,真正游到对岸的人是需要胆量的。

等舅舅回到岸边,我也跳入河水,两手搭着岸边的石条,使劲地甩动着双腿,激起了巨大的水花,把外婆的衣裳都溅湿了。外婆不会生气,反而乐呵呵地笑着说,过几年你就可以游到河中央了。

那年我七岁,我在东魁河的夕阳里学会了游泳。我第一次以水中的视角看着外婆站在岸上的姿态,外婆的身材变得高大了,她的脸上洋溢着笑容。随着我的来回游动,她的身影忽近忽远,忽左忽右。外婆一边乐呵呵地笑着一边朝我不停的地招手:好了好了,吃饭了吃饭了,明天再游。

可是到了第二天,我便被母亲接回家了,我要上小学了。我家后门也有一条河,只是远没外婆家门前的那条河那么宽,那么清澈。

等下一次见到外婆,就是春节拜年了。那是一年中最快乐的时光,表兄妹们聚集在外婆家宽敞的老宅里,玩捉迷藏,玩堆泥人,玩跳格子,玩各种各样的游戏。到了晚上,外婆取出家里所有的席子被褥,铺在阁楼的木地板上,大人小孩都挤在一块,围成圆圈,打牌,聊天,吃年糕,吃炒米,到了半夜还闹哄哄的。

我最喜欢吃外婆的糖炒年糕。外婆从灶台边的水缸里取出几条年糕,在锅里蒸软后,再切成一片一片的条块,随后用油将糖炒化,再倒进切好的年糕翻炒均匀,让每一片年糕都裹上红糖。我们小孩子都散坐在院子里小矮凳上等候,外婆将炒好的糖年糕一碗碗端到我们面前,大家津津有味地嚼着年糕,手指和嘴唇边都沾满了甜甜的糖胶。

小学五年的每一个暑假,母亲都会送我到外婆家。可是到了十一二岁,我就不想在外婆和舅舅家呆了,原因是舅舅家里三个女儿都比我小很多,跟她们玩没意思,于是就跑到舥艚街上的大姑妈家。大姑妈家有表姐表弟,还有邻居一群年纪相仿的小伙伴,一玩起来就把外婆给忘了。

几天后,外婆就到大姑妈家来找我,要我回她家住。我不愿意,外婆也无奈,她带着少许失落回去了,嘴里喃喃自语地说,你是不是不喜欢外婆了?

其实到了晚上,我还是很想跟外婆在一起的。平常躺在外婆的被窝里,外婆会给我讲故事、唱民谣。其中有一首民谣我还依稀记得:“椪、椪,走到东坑;东坑拍锣,走到舥艚;舥艚刣大猪,走到仙居;仙居木桥头,走到钱库桥头……。”我一开始都听得入神,但听着听着就睡着了。

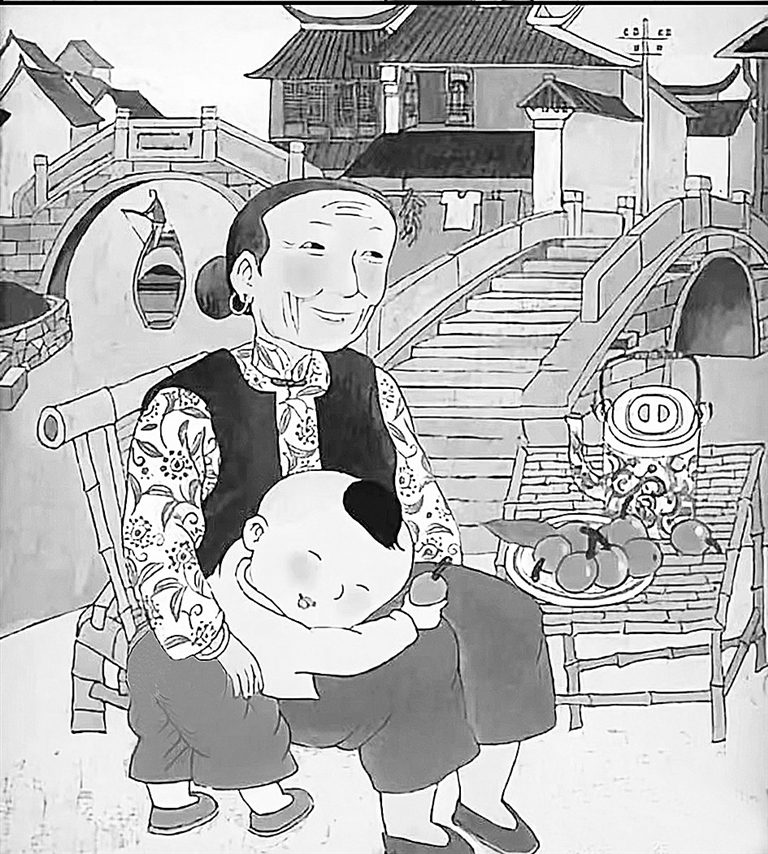

第二天醒来,我就看见外婆一早就坐在窗前织渔网。她左手握网棋,右手执梭,网梭和线飞快地交织着,一双巧手行云流水般地在网框和网线之间穿来引去,动作十分娴熟,没多久,一大张渔网在她的手中渐渐成形。几天下来,一大堆的渔网占满了房间。我偶尔也会帮外婆绕梭子线,将一根根绕满网线的梭子递给外婆,颇有成就感。手酸了,我就放下梭子,钻到渔网里,透过光滑的网线对着外婆做鬼脸,逗着外婆哈哈大笑。

在我的记忆里,外公身材高大,经常戴着一顶帽子,是个寡言少语却和蔼慈祥的人。他每次见到我来了,便把我带到河边的小卖部,任我挑选各种各样好吃的糕点。

外公早出晚归,不是去海涂抓海鲜,就是去田园里种瓜果。不出海不下地的时节,外公都会去河岸边跟老人们一起坐在石板凳上聊天,但更多时候,他都是一个人默默地望着前面的河水,直到太阳下山。

相比外公平静温和的性格,外婆显然是一个开朗乐观的人。每次我和母亲沿着长长的石板路走到外婆家,没到家门口,就远远地听到外婆和邻居大声交谈的欢声笑语。那幢大宅院里住着的几位老人都性格迥异,我至今还能想得起她们的容貌。其中有一位老妇人,满脸皱纹,说着一口浓重的异乡话,好像是从北方嫁过来的,会抽烟会喝酒,笑起来也很诡异,我们小孩子遇见她都想绕道跑开。每到这时候,外婆就抱着我说,别害怕,她是个好人呢!

我上了中学后,便很少去外婆家,但每年春节的拜年是从不缺席。后来外婆家的大宅院拆建成了的新式民房,我再也没见到那位北方老妇人,也不知道她去哪儿了。

我上大学那年,外公因病离开了我们。外公离去后,我便很少听到外婆爽朗的笑声。后来,舅舅一家也到舥艚镇上住了,但外婆依然守候在东魁河畔,过着日出而作日落而息的生活。有一年,我母亲把她接到龙港城里住,她就是不习惯,没过两个月就回老家去了。

2003年夏天,外婆得了胆囊肿,去温州动了一次手术,这是她有生以来第一次出远门。出院后,我陪外婆坐长途汽车回家,外婆晕车,一路不停地吐。我在一边看了心酸,却很无助。外婆则安慰我说,没事没事,吐了舒服,吐了就不晕了。

外婆晕车不晕船,她说她早年坐过河船海船,无论多大的风浪摇摆都没事,不知为何现在一坐车就心慌。后来我发觉,我母亲和我的几个姨妈也都晕车,这一点估计是遗传了我的外婆吧。

2006年8月,“桑美”台风过后的第二天,我去了一趟外婆家。外婆家房子的一面墙被台风刮倒了,舅舅、母亲和姨妈都在帮她整理屋子。外婆说她这一辈子没见过这么大的台风,以后应该也不会有了。这一天,我给外婆拍了一组照片,录制了一段珍贵的影像。那之前,外婆从未拍过照片和录像,但外婆在镜头前却是如此的放松。

随着时代的变迁,在东魁河畔居住的人越来越少,与外婆同龄的老人都相继外迁或离去,宽阔的东魁河再也难见几十年前游泳嬉水和船只穿行的热闹场面。外婆的晚年生活是简单而孤独的,她平常除了打理屋后的菜地,其余时间就是一个人坐在院台里织渔网。织渔网是外婆最拿手的手艺活,竹制梭子几乎伴随了她的一生。

2010年春天,外婆再次重病缠身,这一次,外婆没有挺过去。当年农历四月初八,外婆永远离开了我们,享年八十四岁。出殡那天,阳光灿烂,东魁河如往日一样静静地流淌,我的耳畔再次回响起外婆给我唱的那些歌谣。

去年春节,我回乡度假,带父亲去舥艚乾头文化村参观,特意跑到东魁河南岸,眺望河对面的七一村。这是我第一次站在外婆家的河对面望着外婆家,清澈的河面像一面镜子,倒映着蓝天白云,还有那熟悉而陌生的村庄。多么绮丽的村庄啊,它承载了我童年时代对外婆的全部记忆,是清晰的,又是遥远的。

我对外婆家最初的朦胧记忆是我舅舅结婚那年。那天早上,我看见一艘披红带彩的木船从东魁河的水面上飘来,停靠在岸边。浓妆艳抹的新娘在接亲队伍的欢呼簇拥下上岸,进入厅堂。随后,鸣炮奏乐,纸花飘舞。在母亲的怀抱中,我第一次目睹了新奇的结亲拜堂仪式,我第一次看见了外婆幸福灿烂的笑容。

那年我五岁。