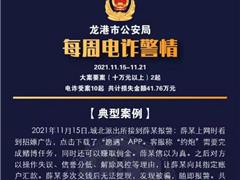

十里白沙街刘店段 杨道敏/摄

□杨道敏

白沙隶属龙港市,有文献记载始于南宋。白沙古属平阳县慕贤东乡十都,据地方故老相传,北宋时,因虹桥堤塘旁有条色如白玉的沙岗,遂称“玉沙”,又称“白沙”。这条沙岗其实就是海积平原古贝壳沙堤,是指与海岸平行的狭长沙质堆积体,是波浪将侵蚀物质向岸搬运,堆积于海岸的产物。它也是远古时代的海岸线,海中沙洲。

宋朝迁都临安(今杭州)后,平阳社会安定,人口增加,官府大兴水利,先后于庆元二年(1196年)、嘉定元年(1208年)、宝祐元年(1253年)修筑东塘、阴均陡门、白沙塘,使数万亩海涂变成桑田,粮食和财政“温州靠平阳,处州靠松阳”自此开始。因为增加了大批优质耕地,一直到中华人民共和国成立之初,平阳一直是粮食输出大县。

民国《平阳县志》记载,民国时期江南镇第十都,除陈家宅、下涝、象冈、江口等村庄外,还有河北庙、刘店、张家堡、儒家庄、第二河、缪家桥。其中,刘店、方梁(今称方良)、章梁(今称章良)、二河、缪家桥及十一都之虹桥、孙店等处,旧称“白沙里”。

据明弘治《温州府志》卷五《平阳县·塘堤陡门》记载:“白沙塘自江口丘家步南岸(方岩渡)至东乡十一都,一千余丈。”南宋嘉定年间(1208—1224年),温州郡守杨简建十湫。江南河道著名的十河十湫主要是利盐业和农渔业生产,在龙舥河道的缪家桥至木桥头挖河筑湫,河湫连接。由龙舥河道东行至东塘称河,东塘至海边称湫。今天的龙港,二河、七河等地人人皆知。所谓二河、七河,其实就是古代民间为排泄江南平原之水入海,当地百姓所开凿的人工河渠,史称“白沙十湫”。自缪嘉桥(今称缪家桥)以北至木桥头,有旧时十湫遗址:一河自缪嘉桥东行,达第一湫。一河自第二河东行,达第二湫。一河自章梁三河桥东行,达第三湫。一河自章梁里仁桥东行,达第四湫。一河自方梁东行,达第五湫。一河自刘店东行,达第六湫。一河自第七河东行,达第七湫。一河自象岗东行,达第八湫。一河自河北庙东行,迳浦后,达第九湫。一河自木桥头东行,迳下埠,达第十湫。清乾隆《平阳县志》称:“江南十湫以排西南万山汇入江南之水,引入大海……”

南宋理宗宝祐元年(1253年),平阳县令陈容组织江南乡民在东塘(江口南岸丘家步至斜溪)内部又筑一道堤坝,以防海潮入侵,这条堤坝古称白沙塘,俗称内塘;东塘则称外塘。是年,以画龙著称的陈容作《外塘》诗云:“蜀江西来腾万马,此邑从来居水下。江豚吹浪蛟蜒飞,腥风怪雨飘无时。千夫万夫供畚筑,令尹寒饥江上宿。往往欲以身为堤,愿化此身为三犀。运石如山分寸累,累得九层,长数里。为尔活此地下人,宰官正现如来身。祝尔安流东出海,海有归墟藏百怪。不用神禹鼎,不用支祈索。不用旌阳剑,不必蛟龙缚。不必黄帽郎,不用歌黄鹄。但愿人人印此心,岁岁年年护堤脚,千秋万岁如来国。”

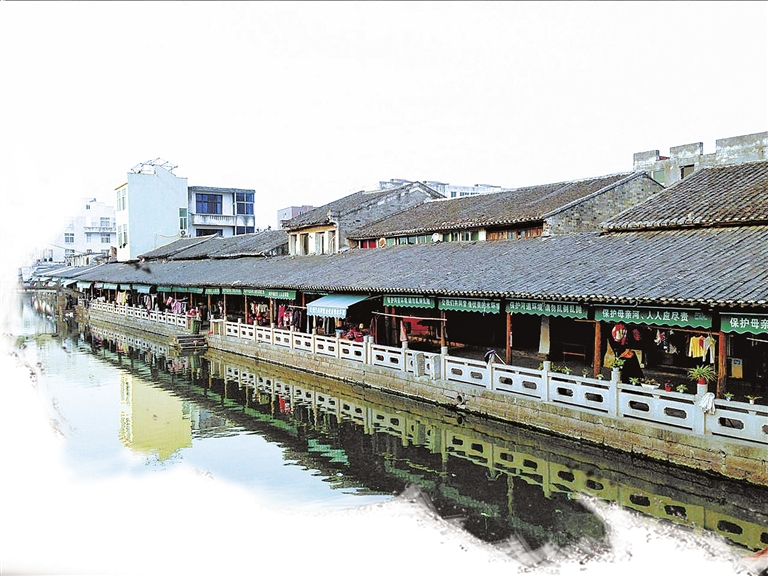

随着横阳古道的经过和古道两旁人口的逐渐增多,白沙街开始形成。当年的白沙街形制,与永嘉丽水街极为相似,路面由2米来长、30余厘米宽的条状石板铺砌而成,从象岗过七河经刘店、方良、章良到达缪家桥,有“十里白沙街”之称,这是经横阳古道出入浙闽必经的一段道路。当年“十里白沙街”虽然狭小,但比永嘉丽水街要宽一些,上面均搭建檐廊,沿街靠河处的“美人靠”相连,曾是老人们茶余饭后讲述《三国演义》《水浒传》等中国古典名著和地方掌故的好地方,让那个时代的孩子受到了最初始的传统文化熏陶。

直到1978年改革开放之初,“十里白沙街”依然各种店铺一间连着一间,人来人往,十分繁华,这在我的脑海里有着深刻的记忆,因为我的三姨妈就住十里白沙街附近的二河。在物质十分匮乏的十年“文化大革命”,这里因为相对地广人稀,人均口粮比钱库一带要多一些,番薯和番薯丝还有多余,能够出售或者出借给缺粮的亲朋好友,这也是我愿意来的原因。当然,夏天白沙一带涂园上盛产的甜瓜、香瓜、抛瓜、酱瓜还畅销全县各地,我可以来我姨妈家免费大快朵颐,还能顺便带一些回家。因为近海,虾酱、鱼生以及小鱼、小蟹等涂头货则是“十里白沙街”的特产。

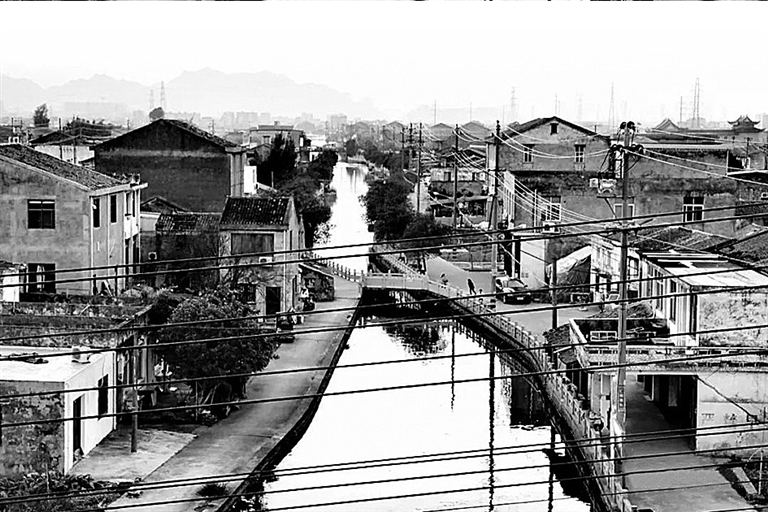

刘店是现刘南、刘西、刘北三地的统称,地处鳌江口南岸,东边紧挨宋代建设的东塘(今龙港至舥艚公路所在路基),白沙河和临河而筑的横阳古道沿南北方向贯穿而过。从地舆学上看,刘店平面地形像一艘树有桅杆的小船,刘氏先人以上下左右五座大宅院的形式,分居在这艘“船的首、尾、船舱及桅杆”等处,以期长时扬帆远航。刘店刘氏家谱上保存着这张分布图。

“十里白沙街”刘店这段路上的建筑基本保存完好,如今又对那些业已破损的加以恢复,还能隐约看到几分当年的遗风流韵。当年,与此路相傍的白沙河处于江南北运河(钱库经直浃河到江口)中段,水陆兼行的交通便利带来人来舟往、客商云集的场面,构筑了白沙街繁华的局面。乾隆《平阳县志》将白沙、金乡、宜山等地一同列为当时平阳县“九市”行列,这也就是现在民间所谓的“白沙市”的来头。

凡由横阳古道鳌江以北南下蒲门入闽及由此道来北上入浙者,一般会在刘店停留过夜,有需求就有从业者,“缘是土娼亦混迹其中”。时为刘店望族的刘家以其有伤风化为由,于清嘉庆七年(1802年)立碑禁娼:“冲衢常多过客,旅馆岂禁招商。有贱丈夫妄启藏娇之局,彼儿女子竟开卖俏之风,倘诲淫不究,其厉阶而效尤,将至于何底?是可忍也?陋何如之?”于是与乡民们立碑告诫:“燕燕莺莺及早迁归原籍,真真好好不容再入邮亭。消祸水于未然,回狂澜之既倒。从此迎来送往,只宜守客邸常经,昨李今张,毋许蹈女闾前辙。”但还是有人逆民意而行之,《彭城郡刘氏宗谱》上就记载里人郭某因此而遭官方“杖责示戒”的往事。

因地处浙闽交通要道上,古代白沙曾有盐仓和驻军。元代末年,社会动荡不安,平阳不断遭受山寇入侵,郭宕乡绅郭莫率领江南民团驻守白沙,以保一方平安。清季的刘店,还设有官方军防设施“刘店台”。据乾隆廿五年(1760年)绘制的《平阳营舆图》显示,当年的“分防江口汛”范围,即有刘店台,设巡兵五名,安得胜炮两门。

白沙自古民风淳朴,艺文繁荣,人杰地灵,俊彦辈出。而刘店又是古白沙里的政治、经济、文化中心,南宋时已人烟稠集,相当知名。当年刘店有哲人刘轸、刘天益父子心学著述,丰富了华夏民族崇儒尊孔的思想宝库。据民国《平阳县志》称,明朝时,周家桥里人方元尚舍基建立白沙社学。清乾隆十六年(1751年),里人在原白沙社学旧址上建起观海阁社学,作为子弟读书处。县令何子祥易其名,拨田十亩以资膏火,并手谕劝捐以足之。何子祥在一次路过时参观了观海阁社学,写下了《白沙里观海阁社学记》,对在此求学的孩子提出良好的祝愿:“平邑自宋迄明,人才蔚起,名儒硕彦……今十都白沙里有观海阁,里人建之以奉文昌武帝,其廊庑为乡子弟肄业之所。吾幸诸生读书其间……其师友切磋琢磨,成就卓然……作如潮如海之文,修如圭如璧之行,师法古人后先媲美,则学不戾古而人不囿于乡矣,是予心也……”

清末民国年间,刘店人文蔚起,刘绍宽、鲍铭书于光绪二十九年(1903年)创办白沙小学,堪称浙南创办最早的乡村小学之一,曾聚集一批名流在此授业解惑,其中有名师林赞侯、“一代棋王”谢侠逊等人。据不完全统计,除刘绍宽(两任温州中学校长)、刘仲琳(温州二中首任校长)和鲍铭书三位教坛元老外,先后在此任教的名师还有杨奔、刘尚铭、尤公朴、刘百长、刘誉、刘青、刘奇生、黄永銮、林昌罗、鲍超、刘崇驹、刘崇镏、刘梓权、陈琴芬、卢涨、黄彬蔚、方建辉、方强、方建聪、朱振远、刘存存、刘璋璋、鲍谦、黄明烈、黄明海、黄旭云、林爱茹等30多人,其中3人担任过宜山区小校长。方吟吟曾任温州百里路小学校长,是第一批省级名师之一。尤荣开还是温州医学院的兼职教授。由于接受了良好的教育,从白沙小学走出了一代又一代志士能人,包括东海舰队副司令员刘际潘少将等人,他们或带兵从戎,保疆卫国;或为官执政,造福一方;或课徒授弟,惠泽乡间,以不同的角色,为社会的进步历尽艰辛,树立了丰碑。

应重庆/摄

改革开放后,随着公路、铁路的迅速建设,横阳古道被取而代之,行旅逐渐稀少。2019年12月底,随着沈海高速公路复线的建成通车,设于白沙刘南的互通出口又成为浙闽交通的重要节点,可谓是世事轮回。