原龙港农村历史文化悠久,寻常百姓生活中就藏有许多优秀的传统文化,包括诚信、善德、孝道、济世、节俭等等。十里白沙路,曾是早年“江南垟”充满传统历史文化的重要地方,有许多优秀乡土文化与传统历史文明对今人仍很有教育与启发。新时代,如何重视挖掘、加大宣传、不断弘扬与充分利用这些民间传统文化,对于推进现代城市文明建设与文化发展有着一定的影响意义。

在岁月的余痕中,总印记着多少前人的艰辛履迹。每当我看到那些原始的石条路与古老的乡村小街店铺时,就会想起早年的白沙路,早年在这条长长的小小街路上的所见所闻特别令人难忘。早年的白沙确实是个特别令周边农村人羡慕的地方,这里的千年古道也是原平阳县境内最长的南北主要通道。半世纪以前,居住在白沙街边的人内心总有一种远比“垟底”农村优越的感觉。因为那时周边农村还比较落后,而白沙这里却是屋屋相连,房房邻街,人来人往气旺,水陆交通便利。六十年代,我常去白沙象岗外婆家。那时总觉得这个地方就是个热闹的小城镇。清早,在白沙路上就可听到来来往往的叫卖声。有薄雾时,河西岸田野上是一片白茫茫,此起彼伏的蛙声,早起的农家开门声,河面来往的船桨声,声声交杂一起,构成一幅美艳的农村“晨景画”。海上涨潮后,附近一带的渔民们就有丰富的水产品在此交易。平时还经常可看到有人在河边摸螺丝、捉河蟹。每当傍晚,远远望去是一片晚霞照影下的袅袅炊烟,倒影在河面上,分外妖娆。晚间有的人点着桅灯,在河中网鱼虾。有时一班人聚坐在小街边品尝着新鲜的海鲜与河鲜。如在桥头边看幻灯或电影、在祠堂内听鼓词或看戏,那就是比较丰富的文化生活了。

那时的白沙与鳌江距离还较远,江南一带(金乡、钱库、宜山等地)的人水陆往返鳌江,白沙是必经之路。所以这里虽然不是集镇,却也有不亚于小镇的味道。从北面的河北庙村到南面的缪家桥村9个地方中象岗是最繁华的地段,行人络绎不绝。那些“凉篷下”(俗称“连排下”)常成为人们茶余饭后商品交易的主要场所,也是南来北往过路行人停靠休息与避雨遮阳的好地方。下午时节,有时西边的太阳照在河面上,把波光倒影在“凉篷下”底背瓦上,就会闪耀着动荡的光芒水影。人们坐在“凉篷下”的“美人靠”上,谈天说地,特别惬意与幽闲,总给人有一种古朴的乡土文化气息。早年我外公在白沙象岗开了一家“颐寿堂”药店,在这药店中也含有一定的乡土文化。他是清光绪年间从原宜山珠山迁徙到象岗,他所经营的中药在远近一带颇有名气。虽然在我小时候已看不到药店的全貌了,但那店面,那楼上,那屋后仍残留不少早年药店的旧迹。“颐寿堂”药店地处象岗最繁华的地段,店前是长长的“白沙路”,路外是河流,河西是田野。正屋后面有轩屋(至今仍留有部分旧屋)。是一处街上繁华,房内清静;交通便利,生活方便的地方。药店的小屋并不高档,是很一般的三间二层坐东朝西并不高的木结构楼房,但感觉却很温馨与宜居。屋北边有一条通向“塘外”的小河流,有小小的埠头,后有一处小园地与小门台,小院内种有菜与花草。此处冬暖夏凉,特别幽静。有时还可看到那老屋边剥落的墙壁与门台上长满带有水滴的绿苔与草藤,在金灿灿的阳光照射下,像粒粒珍珠,闪耀着点点银光。每当看到此景,就会萌发一种对美好未来的向往与憧憬之情。

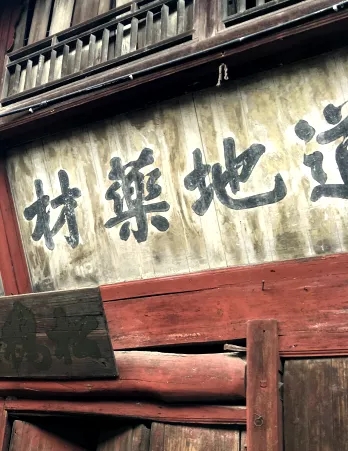

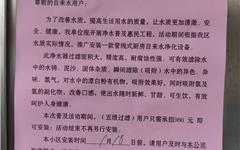

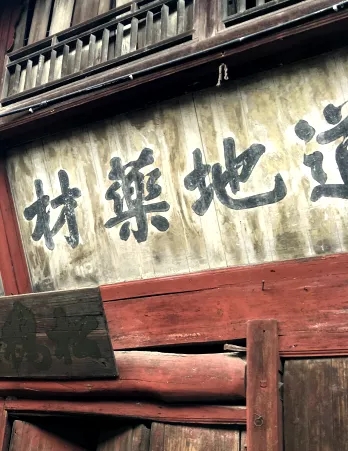

从药店楼上朝西开窗便是“连排下”上面宽阔的瓦背,瓦背远处可看到河流与一片空旷的田野。我有时站在窗前,可看到远处的好几个村庄。当太阳晒在瓦背上仿佛仍闻到了往昔余留的药香。尤其是老屋的后庭院南面曾有一处通向宽阔的一大片与邻居相连的许多老屋,中间是大大的地坦,这里曾隐藏着我儿时多少农家田园生活中的欢乐与眷恋。据我大哥回忆,原来开药店时这座屋中间是大店面,南边是药房,墙边一排全是药柜,正面切药台上摆有二把切药刀,药台前是整排玻璃窗,屋中间的柜台上放着很多写有常用医药用语的处方压尺。里面开处方的方桌边有一个铜沙筒,盖中插着一根活动的捣棒铜锤,每当捣药时就会发出很有节奏的“叮叮当当”声,给一片古朴的街坊增添了悦耳之音,渗透着一种传统的农村乡土风情。更早一些年代,该药店还是人们喜欢聚集的“乐地”,每当夏天,主人还时会烧些清凉解暑茶水摆在店前供行人饮用,冬天也有热饮给人们暖身。所以店前的“连排下”人气很旺,特别是晚上就是聚集聊天的最好时节。有时店内还会打开留声机,经常放些马连良等京剧名家唱片给人们听,这在早时农村却是一种简陋中的平和,落后中的文明。“颐寿堂”药店近百年来生意一直相当红火,除了地段好外,最主要的就是主人讲诚信,重质量。药店挂了三个招牌,即:“道地药村”,“童叟无欺”,“不二价”。我外公经常是亲自到鳌江与平阳回生堂药店采购中药,每天亲自认真负责,全家人帮忙,做好各种药材清理、清洗、翻晒、检点,从不疏忽。尤其对晒药特别重视,大多是放在二楼前面朝西的“连排下”瓦背上晒,阳光充足又干净。有时还要亲自品尝采购到的中药滋味,保证原味不变才放在药台,所以他的药店深受当地群众好评。他相当重视药剂技艺,为了保证用药者健康安全,他自己非常钻研,对中医药学精益求精。同时还将我两个舅舅留一个在店内当学徒,另一个送金乡学医。

外公为人厚实,对待学徒亲如家人,要求学徒严守店规,药店五个学徒个个非常敬业,非常出色。其中湖前的王志仁先生学成后成了人人争要的药店高手,合作化时期还当了药店领导,成为当地名药师。外公有相当好的商德与医德,悬壶济世,厚德惠民是他的一贯风格。他对贫苦人家前来买药有的只收一点本钱,有时遇到实在可怜的人就分文不收,甚至还会贴钱给人治病。有的人赊账时间一久就收不回来,就白送了,这样的事并不少,但外公从不计较。曾有一个村民家中孩子患病,到药店来,外公随手抓了几样中药给他,第二天这村民就高兴地跑来说:“黄先生,你的手真灵,一服就好,真是药到病除,妙手回春”,相当感激。这样的事例很多,这种便捷、有效、节省的药店文明,在当时医疗水平落后的农村相当受用。五十年代初药店关闭,外公去世了。因为他开药店主要是以方便群众,济世救人,维持基本生计为主,所以他去世后除了三间旧屋外,没有留下其他任何财富,只有那种善待他人的美德与良好形象留在了人们的心中。药店停开后的二十多年间,我外婆还经常自制膏药为人治病,她是将松香、香油及几种中药煎熬后,制成药膏倒在专用膏药纸上,再把冰片及其他消炎之类的药丸研成粉散在当中,帖在伤者患处。我小时候常在边上看她制作过程,闻到很香的药味。她制作的膏药对一些臃肿疮疖等小外伤之类的治疗很有效,有的二三天就治愈了。那时我经常看到有人来找外婆看小外科病,在当时农村很符合需求。外婆也是以济世为重,有钱拿几分,没钱就白送。我在旁边常听到有的人来贴了膏药后说“今天没带钱”的话,外婆只是说“没关系”。因为她本身就是个念佛吃素的慈悲老人。她还兼做一些香烛之类的小生意。虽已是八旬老人,但还是自食其力,维持生计。这在当时农村也是难能可贵的。

我小时候曾看到母亲从娘家带来的青花瓷药坛,而我们只是用来放食物了。我每当看到那个药坛,就仿佛闻到了当年中药的味道,是特别引发乡愁的历史物证。或许上辈人将药坛分给后人作纪念的目的就是要后人不要忘记济世为人的善德传统吧?我的二位舅父正是如此。五十年代后,他俩都成为现龙港农村两个公社卫生保健所的医生,他们一生都奉献给农村的医疗卫生事业,他们一直传承着良好的医德与为人处世的善良家风。其中一位舅父长期在离家稍远些的保健所当医生,平时很少回家,坚持几十年在农村为群众治病。他对待农村病人特别有亲和力,总是特别耐心细致地诊治与解释。记得他曾说起,有一个深夜,他到一个较偏远的农村为一位紧急病人治病后,已是下半夜,因天暗,他一人走到三岔路口时忘了方向,这时忽来一头狗,摇着尾巴,仰头叫着,就是这狗一直把我舅父带出了陌生的小路。舅父后来非常感动地说这农村的狗也很重情,它知道我为村民治病不容易呀?多年后,我曾与这些地方的人提起我舅父的名字,不少村民相当感激,还说了很多以前我舅父为农村人治病的事。另一位舅父也是长期在附近农村保健所工作,他也是把为民治病作为自己的应尽义务,做到尽心尽责。有一次一位农村妇女患重病,到上海大医院就诊后,上海医生说已无法医治,叫她回家准备后事。但这位病人家属仍不死心,一定要我舅父再想办法看看。我舅父说,我一定尽力想办法,他用中医给病人作了详细诊治,天天把脉开药方,耐心观察变化。没多久奇迹出现了,这病人有了好转,再继续医治,竟痊愈了。不仅是这家人相当感激,后来成为当地农村的一段佳话。二位舅父为农村群众治病的事例很多。可以基本反映出当年我们这一带农村医生的精神风貌,同时,也反映了那几代最底层的医生治病救人的良好医德。那个年代的农村医生一月工资只有三四十元,出诊没有补贴,对象都是贫困村民,夜里出诊是常事,医生连点心费也没有,但他们却长期坚持在农村医疗服务几十年。这就是医药世家的良好风范与优良传统。他们去世后,家中虽然仍很贫困,但在百姓心中却留下了良好的医生形象。

悬壶济世本是医药之家的优良传统,善待他人更是医药商人的应有美德。治病救人,行医卖药讲诚信、讲质量、讲服务尤为重要。在今天大力宣传抗疫英雄先进事迹的同时,更要突出“重医德”的优良传统与社会精神文明的宣传教育。如今农村医疗建设与装备水平不断提高,重视医德,提高服务水平,强化治病救人的奉献精神在农村显得更加重要。龙港新城市在各方面确实需要有新形象,在今后的发展中更应该要多宣传历史优秀文化,不断弘扬文明诚信的道德风尚,这是提高城市文化品位、促进城市文明发展的必然需要。